毎年9月1日は「防災の日」、そして8月30日から9月5日までは「防災週間」です。

日本は地震・台風・豪雨など自然災害が多い国であり、「いざ」という時にどのように身を守り、どう生活を継続するか災害への備えを見直す大切な期間です。

防災グッズといえば非常食や飲料水、懐中電灯などが注目されがちですが、実は見落とされがちでありながら極めて重要なのが「トイレの確保」です。災害時のトイレ環境が整っていないと、衛生問題や感染症の拡大、被災者の健康悪化を招くことになります。

私たち仮設トイレメーカーは、この「災害時のトイレ問題」を多くの方に知っていただき、事前の備えにつなげていただくために、防災の日・防災週間に合わせてこの記事をお届けします。

なぜ災害時に「トイレ」が問題になるのか

災害が発生すると、水道や下水道のインフラが途絶し、既存のトイレが使えなくなるケースが多発します。加えて、避難所には数百人から数千人が集まり、トイレ不足が深刻化します。

実際に過去の災害では次のような課題が報告されています。

- 避難所にトイレの数が足りない

- 長時間の行列ができる

- 衛生管理が行き届かず悪臭や感染症が発生

- 女性や高齢者が利用を我慢し、体調を崩す

「トイレが不自由だから水分を控える」といった行動は、熱中症やエコノミークラス症候群を引き起こす原因にもなります。つまり「災害時のトイレ問題」は、命に直結する大きな課題なのです。

防災の日・防災週間で見直すべき「トイレ対策」

防災の日や防災週間は、日頃の備えを見直す絶好の機会です。家庭や企業、自治体が取り組むべきトイレ対策には次のようなものがあります。

1.家庭でできるトイレ対策

- 簡易トイレや携帯トイレを備蓄する

- ポリ袋や凝固剤をセットにしておく

- 使用後の廃棄方法を家族で確認しておく

2.企業で必要な備え

- 従業員数に応じた簡易トイレ・仮設トイレの準備

- 社内の防災訓練に「トイレ使用」を組み込む

- 来客や地域住民にも開放できるトイレ計画を立てる

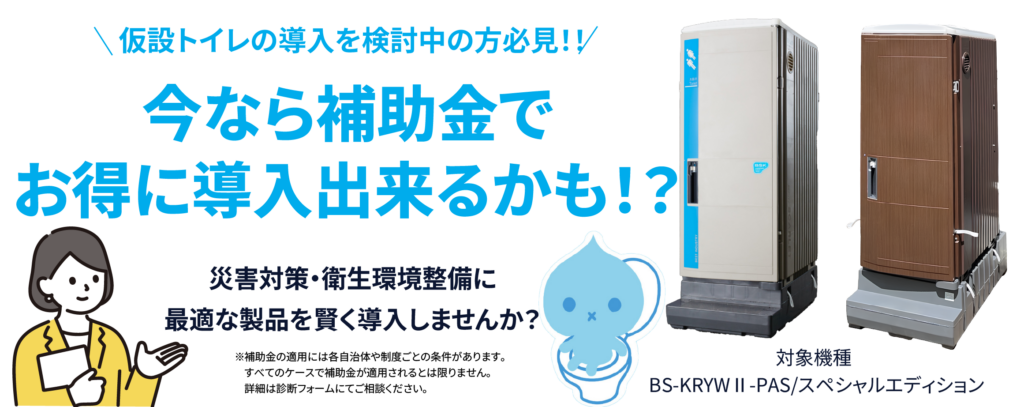

3.自治体の取り組み

- 避難所に十分な仮設トイレを事前に確保しておく

- 消臭・抗菌機能を備えた清潔なトイレ空間の確保

- 高齢者や子どもも安心して利用できる洋式便器

- 女性専用や多目的トイレのラインナップ

- 組立・設置が迅速に行えるように設置場所の確保

防災の日や防災週間をきっかけに、こうした製品の存在を知っていただくことが、地域全体の防災力を高める第一歩になります。

防災週間に考える「これからの災害対策とトイレ」

近年、自治体の防災計画では「避難者50人に対して1基のトイレを確保する」という基準が示されています。

しかし、これはあくまで最低限の基準であり、実際には「快適に安心して使える環境」をどれだけ整えられるかが課題となります。

防災の日や防災週間を機に、

- 家庭でも簡易トイレや携帯トイレの備蓄を増やす

- 企業が従業員を守る体制を強化する

- 自治体が官民連携して仮設トイレや災害用トイレの確保を進める

といった具体的な行動につなげることが、とても大切です。

まとめ

防災の日・防災週間は、過去の災害の教訓を未来に活かす大切な機会です。

非常食や水と同じように「トイレ」も災害時の命を守るライフラインであることを、ぜひ多くの方に知っていただきたいと願っています。

私たち仮設トイレメーカーは、これからも「災害時でも誰もが安心して使えるトイレ環境」を提供し続けます。

この防災週間をきっかけに、ぜひ皆さまの防災備蓄に「トイレ対策」を加えてみてください。